한국 고미술

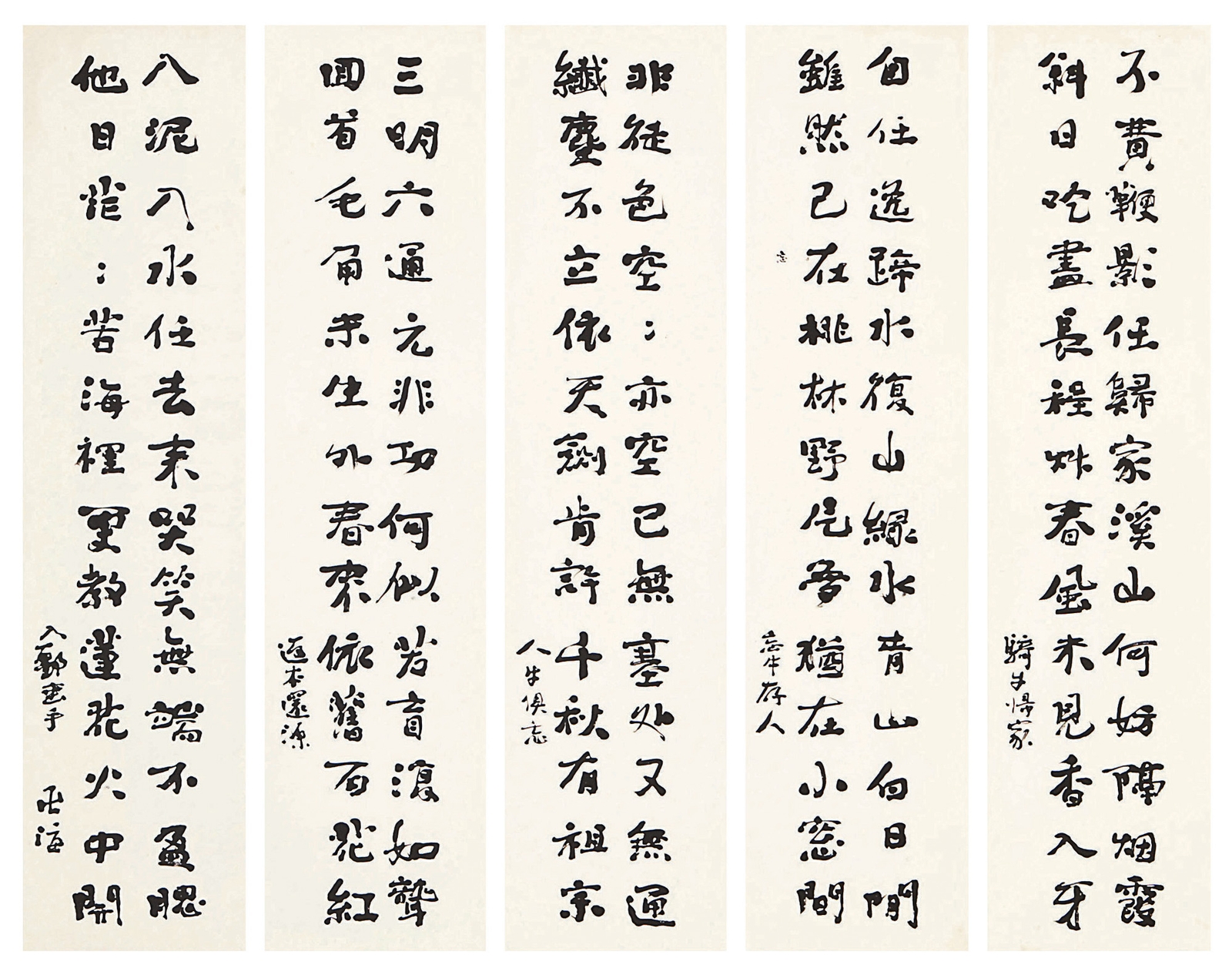

만해 한용운(Han YongWoon | 1879 ~ 1944) : 심우송(尋牛頌) : ink on paper : 34.5×139.5cm (ten-panel screen) : 서울특별시 문화유산자료

주해

2025. 4. 11. 17:11

작품설명 Work Description

독립이라는 빛 한 줄기만을 바라보던 때, 어둠 속에서 종교를 가슴에 얹고 한 글자 한 글자 자신의 외침을 새기며 촛불을 들었던 사람이 있었다. 만해 한용운. 그는 불교를 통해 조선의 정신을 일깨우려 한 종교인이자 문학을 통해 조국 독립의 염원을 노래한 시인이었다. 만해는 단순한 무력 투쟁이 아닌 사상과 문화, 그리고 정신적 각성을 통해 독립을 이루고자 했다. 민족대표 33인 중 한 명이 되어 독립 선언서에 서명한 후 1년 6개월간 옥고를 치르는 동안에도 그의 신념은 더욱 단단해지기만 했다. 그는 조선의 불교가 단순히 종교로서만 존재하는 것이 아닌, 민족의 혼을 지켜주는 수단이 되어야 한다고 주장했다. 이러한 그의 정신은 당대 독립운동에 있어 주요한 역할을 한 구심점이었으며, 그가 남긴 시와 그림, 그리고 메세지들은 일제강점기 우리 민족의 독립의지에 초석이 됐다. 이처럼 만해의 독립 정신이 강렬하게 담긴 심우송 10폭 병풍을 소개하고자 한다.

심우尋牛는 그의 삶과 신념을 상징적으로 담고 있는 말이다. 불교 수행에서는 십우도十牛圖라는 가르침이 있는데, 이는 ‘소’를 찾는 열 단계의 여정을 통해 수행자가 깨달음에 이르는 과정을 도식화한 것이다. 이때 ‘소’는 인간의 본성, 또는 깨달음 그 자체를 의미하며, 이를 찾기 위한 과정은 고통스럽고 외로운 수행의 길이다. 만해는 이 불교적 비유를 자신의 삶에 그대로 적용하고자 했다. 그에게 ‘소’는 단지 진리를 의미하는 데 그치지 않았다. 조국의 독립, 자유 그리고 정의가 곧 평생에 걸쳐 찾고자 했던 ‘소’였던 것이다. 만해는 비록 조국의 독립을 보지 못한 채 세상을 떠났지만 어두운 시대 속 그가 남긴 글을 통해 오늘날 그의 정신을 다시금 새겨보고자 한다.

심우송은 만해가 불도佛道의 수행경로를 잃어버린 소를 찾는 과정으로 비유한 칠언절구의 10수로, 1937년 그가 목부牧夫라는 필명으로 발표한 「심우장설尋牛莊說」이라는 수필 속에 실려있는 시이다. 「심우장설」은 불교에서 소가 갖는 상징성을 불경에 등장하는 다양한 사례들과 함께 설명하는 것으로 시작한다. 이후 12세기 송나라의 승려 곽암廓庵의 십우시에 대한 주석과 그것을 차운하여 재창작한 심우시 10수를 함께 실었는데, 만해는 그가 임종할 때까지 거주했던 성북동의 공간을 심우장尋牛莊이라고 명명할 정도로 불교에서의 심우에 대해 주목했다.

소를 찾는 노래인 심우송은 선종禪宗에서의 수행 입문과정 중 각覺 경지에 이르기까지를 10단계로 나누어 노래한 선종의 대표적인 수행지침이다. 이때 소를 수행자의 본성(불성), 佛性으로 보는데, 불교에서 잃어버린 소를 찾는다는 것은 도道를 찾는 것이자, 내가 찾는 것이 무엇인가에 대한 질문이다. 잃어버린 것을 찾는 일은 중요한 일이자 목표이며 해결방안인 것 같지만, 그것은 그냥 잃어버린 것에 불과하며 그것이 내게 들어온다 할지라도 본체 나에게 없었을 때와 달라지는 것은 없다. 즉 찾아야 하는 것은 소가 아니라, 소를 찾아야 한다는 마음을 내려놓는 일인 것이다. 마음의 안정은 원하는 것을 소유하는 것이 아닌, 그것이 필요하다는 마음을 인지하고 그 마음을 진정시키는 것으로부터 시작된다. 이것이 바로 불교에서 말하는 소유의 정체이며 득물得物의 실상이다.

1수 심우尋牛에서는 동자승이 잃어버린 소를 찾고 있는 모습으로 자신의 본성을 찾아 헤매는 것부터가 불도 수행의 첫 시작임을 일컫는다. 2수 견적見跡에서는 동자승이 소의 발자국을 발견하고 그것을 따라가는데 수행자는 꾸준히 수행을 노력하다 보면 본성의 발자취를 느끼기 시작한다. 드디어 3수 견우見牛에서는 동자승이 소의 털과 뿔을 발견한다. 이는 수행자가 사물의 근원을 보기 시작하게 되면서 자기 본래의 성품을 보게 된다는 견성見性을 느끼게 되는 과정이다. 이후 4수 득우得牛에서는 소를 발견한 동자승이 소에게 재갈을 물리는데, 수행자가 자신의 마음 속 불성佛性을 꿰뚫어 볼 수 있는 견성의 단계에 이르렀음을 뜻한다. 5수 목우牧牛에서는 되찾은 소의 버릇이 나빠질까 걱정하지만 굴레를 씌우지 않고도 갈 수 있게끔 길들이면서 끌고 간다. 이 과정은 선종에서 가장 중요하게 생각하는 것으로 잃어버린 소를 길들이는 과정을 통해 소는 굴레나 고삐 없이도 제 길을 갈 수 있게 된다. 이는 3가지 번뇌를 뜻하는 삼독의 때를 지우는 보임保任의 단계이다. 6수 기우귀가騎牛歸家에서 소에 올라탄 동자승이 이제는 채찍질도 없이 봄 향기를 맡으며 여유롭게 귀가한다. 이때 소는 동자와 하나가 되어 더 이상 아무런 방해 없이 행복하게 나아가는 때이다. 하지만 7수 망우재인忘牛存人에서는 소는 없고 동자만 남은 모습이다. 소는 마지막 종착지인 심원心源에 도달하기 위한 수단이었을 뿐, 집으로 돌아왔으니 그 수단은 잊어야 한다는 것인데 이는 뗏목을 타고 피안에 도달했으면 뗏목을 버려야 한다는 교종의 가르침과 같은 맥락이다. 8수 인우구망人牛俱忘은 소뿐만 아니라 자기 자신도 잊은 상태로, 소도 사람도 실체가 없는 공空임을 깨닫게 된다. 이 깨달음을 바탕으로 9수 반본환원返本還源에서는 있는 그대로의 현실을 깨닫게 되며 봄꽃과 같은 자연물을 있는 그대로 바라보고 있다. 마지막 10수 입전수수入廛垂手에서는 궁극적인 불교의 길로 깨달음을 성취하고 속세로 들어가 중생들에게 자비의 손을 내미며 보살행의 실천을 이룩하게 된다.

이처럼 만해가 선종의 소에 관한 선문답과 십우도의 사례들을 다양하게 열거한 이유는 식민 지배를 받는 상황에서 나라 잃었음을 자각하지 못하거나 나라를 되찾고자 하는 마음을 선뜻 내지 못하는 이들에게 독립을 열망하는 행위가 자유와 해탈이라는 것을 깨닫게 하고, 실천에 대한 용기를 주고자 함이었다. 특히 마지막 구절 ‘훗날 망망한 고해 속에서도 다시금 연꽃으로 불꽃 속에 피게하리他日茫茫苦海裏 更敎蓮花火中開’를 통해 식민지 지배를 받고 있는 고통 받는 중생들을 구제하겠다는 굳은 의지를 드러냈다.

해당 시는 「심우장설」 말미에 〈佛敎 新 第四輯 一九三七· 六·一〉이라고 출처를 밝혀놓아 1937년 『신불교』 제4집에 기고했음을 알 수 있다. 이로 미루어보아 출품작의 제작시기는 만해가 3·1운동 참여 후 3년을 복역하고 나온 이후이자 1926년 『님의 침묵』을 갈무리하던 무렵으로 더욱 굳건해진 독립의지와 평생을 갈고 닦아온 불교 말씀에 대한 생각이 녹여진 작품인 것이다. 또한 만해의 제자였던 통도사 극락암의 경봉스님이 소장하고 있던 것이다. 이는 보기 드물게 10폭의 대작으로 남아있는 만해의 노년기 서체로써 보존상태도 매우 양호하여 그 얼을 생생히 느껴볼 수 있다.

참고문헌

박판식, 「한용운의 『님의 침묵』과 심우시 비교 연구」, 『우리어문연구』 78(2024), pp.181-206.

尋牛 소를 찾아 나서다.

此物元非無處尋 이 물건 원래 찾을 곳 없는 것 아니나

山中但覺白雲深 산속엔 다만 흰구름만 깊었어라.

絶壑斷崖攀不得 깊은 골 깎아지른 벼랑 오를 수 없고

風生虎嘯復龍唫 바람 일자 범이 울고 용마저 우짖누나.

見跡 발자국을 보다.

狐狸滿山凡幾多 여우 삵쾡이 가득한 산 몇 번 지났을까

回頭又問是甚麽 고개 돌려 예가 어디인지를 다시 묻는다.

忽看披艸踏花跡 홀연 풀을 헤쳐 보고 꽃자취를 밟아가다

別徑何須更覓他 다른 길을 무에 다시 찾을 필요 있으랴.

見牛 소를 보다.

至今何必更聞聲 지금 하필 그 소리를 다시 들을까

揖白白兮踏靑靑 밝고 찬란한 모습에 읍하고 뒤따라

不離一步立看彼 한 걸음도 떼지 않고 서서 보노라니

毛角元非到此成 털과 뿔 본디 이런 것이 아니네.

得牛 소를 얻다.

已見更疑不得渠 보았으나 잡을 수 없다 의심이 다시 들어

擾擾毛心亦難除 흔들리는 모심 누르기 어려워라.

頓覺其轡已在手 그 고삐 내 손에 있음 단박 깨치니

大似元來不離居 이는 분명 원래부터 떨어진 적 없었든 듯.

牧牛 소를 기르다.

飼養馴致兩加身 꼴 먹이고 길들이며 보호해 줌은

恐彼野性逸入塵 혹여 저 야성이 날뛰어 진속에 들어갈까 봐

片時不待羈與絆 한시라도 코뚜레와 멍에가 없다면

萬事於今必須人 지금 모든 게 사람의 손이 필요하리.

騎牛歸家 소 타고 집에 돌아가다.

不費鞭影任歸家 채찍 그림자 쓰지 않고 귀가길 맡겨두니

溪山何妨隔烟霞 산과 물 연기 노을에 막혔어도 무슨 방해가 되리.

斜日吃盡長程艸 날 저물어 긴 길의 풀을 다 먹어 치우니

春風未見香入牙 봄바람 불지 않아도 풀향기가 입으로 들어오누나.

忘牛存人 소는 잊고 사람만 있다.

自任逸蹄水復山 물과 산으로 마음껏 뛰어다녀

綠水靑山白日間 종일토록 청산녹수에 노니네.

雖然已在桃林野 이 몸 비록 복사꽃 핀 들에 있어도

片夢猶在小窓間 선꿈은 외려 작은 창문 새로 들어오누나.

人牛俱忘 사람도 소도 모두 잊다.

非徒色空空亦空 색이 공만인 것이 아니라 공 또한 공이거늘

已無塞處又無通 막힌 곳이 없었으니 통할 것도 없구나.

纖塵不立依天劍 띠끌 세상의 불립문자 천검에 의지하니

肯許千秋有祖宗 어찌 천추토록 조종이 있음을 허용하리.

返本還源 근원으로 돌아가다.

三明六通元非功 삼명육통은 원래 힘쓸 것이 아니거늘,

何似若盲復如聾 어찌 눈멀고 다시 귀 먼 것처럼 하랴.

回首毛角未生外 돌아보니 털과 뿔이 밖으로 나지 않았는데

春來依舊百花紅 여전히 봄은 찾아와 백화가 만발하구나.

入廛垂手 저자에 들어가 자비의 손을 드리우다.

入泥入水任去來 진흙 속에도 물 속에도 마음대로 오가면서

哭笑無端不盈腮 끝없이 울고 웃는 모습 얼굴에 드러내지 않네.

他日茫茫苦海裏 훗날 망망한 고해 속에서도

更敎蓮花火中開 다시금 연꽃으로 불꽃 속에 피게 하리.

20250422 : S : 별도문의 : HP : 출취