역사 . 문화 . 시사

조선공산당 1인자 박헌영은 왜 ‘수령’이 되지 못했나..... 김일성과 박헌영 서열 바꾼 스탈린의 모스크바 면접

주해

2024. 1. 27. 11:11

조선공산당 1인자 박헌영은 왜 ‘수령’이 되지 못했나

조선공산당 1인자 박헌영은 왜 ‘수령’이 되지 못했나

조선공산당 1인자 박헌영은 왜 수령이 되지 못했나 아무튼, 주말 전봉관의 해방 거리를 걷다 김일성과 박헌영 서열 바꾼 스탈린의 모스크바 면접

www.chosun.com

1900년생 박헌영은 1912년생 김일성보다 열두 살 위였다. 해방 이전 공산당 관련 사건으로 세 차례에 걸쳐 10년 가까이 복역했다. 1927년 조선공산당 사건으로 재판을 받았을 때는 법정과 구치소에서 광인처럼 날뛰었고, 두 차례 자살 시도를 했다. “대변을 보고는 손에 쥐어 벽에 바르고 간수가 밥을 갖다주면 밥은 그대로 두고 변을…”(박갑동, ‘박헌영’)이라는 일화는 당대에 모르는 사람이 없었다.

병보석으로 석방되어서는 만삭 아내 주세죽과 블라디보스토크로 탈출했다. 모스크바에서 코민테른(국제공산당)이 운영하던 공산주의 최고 간부 교육기관 국제레닌학교에서 공부했다. 수료 후에는 주세죽과 함께 상하이로 파견되었다. 세 살 난 딸 박비비안나를 외국 최고 지도자급 혁명가 자녀들을 위한 보육 시설인 ‘스타소바 육아원’에 맡기고 부부만 떠났다.

1933년 상하이에서 일본 경찰에 체포된 박헌영은 국내로 압송돼 6년 형을 선고받았다. 전향서를 쓰지 않고 버티는 바람에 형기를 꽉 채워 1939년 만기 출소했다. 박헌영이 상하이에서 체포된 직후, 주세죽은 남편이 ‘평생 동지’로 의지했던 김단야와 함께 모스크바로 탈출했다. 김단야는 고향 김천에 구여성 본처가 있었고, 국제레닌학교에서 공부할 때는 여성 공산주의자 고명자와 동거하며 박헌영 부부와 가족처럼 지냈다. 하지만 2개월 동안 탈출 여로에 김단야와 주세죽은 그만 사랑에 빠져버렸다. 훗날 소련공산당에 제출한 자술서에서 주세죽은 “남편이 살아서 돌아오지 못할 것으로 생각했다”고 적었다.

사회주의 여성 트로이카. 왼쪽부터 고명자, 주세죽, 허정숙

1937년 주세죽은 모스크바에서 김단야의 아들 김비탈리이를 낳았다. 석 달 후 김단야는 ‘일본의 간첩’이라는 혐의로 소련 경찰에 체포돼 이듬해 사형당했다. 주세죽은 카자흐스탄 5년 유배형을 선고받고 그곳에서 방직 공장 개찰원으로 일했다. 어머니가 유배된 직후 김비탈리이는 사망했고, 주세죽은 코흘리개 아들이 죽은 그곳에서 15년을 더 살다가 세상을 떠났다. 해방 후 북한으로 돌아가기를 청원했지만, 스탈린은 ‘반역자’의 귀국을 끝내 승인하지 않았다.

출옥 후 박헌영은 공산당 재건 운동을 벌이다 또다시 수배되었다. 아무런 연고가 없는 광주로 내려가 3년 남짓 가명으로 방직 공장 위생 인부(재래식 화장실 청소부), 벽돌 공장 노동자 등으로 일하다 해방을 맞았다.

해방 후 박헌영은 여운형이 조직한 건국준비위원회를 숙주 삼아 조선인민공화국을 설립했다. 이영, 정백 등이 주도한 소위 ‘장안파 공산당’과 이념‧정치 투쟁에 승리해 9월 11일 조선공산당을 재건하고 책임비서에 올랐다. 분단만 아니었다면, 어쩌면 공산당 수령 자리는 박헌영에게 돌아갈 수도 있었다.

38선 이남에서 박헌영이 조선공산당 수령 지위를 다지는 동안, 이북의 김일성은 공산당 조직에 어려움을 겪었다. ‘일국일당’이라는 레닌 때부터 흔들리지 않는 코민테른의 원칙 때문이었다. 서울에 조선공산당이 건재한 이상, 평양에 또 다른 공산당을 조직할 수 없었다. 국내파 당원들은 소련인들이 ‘대위 장군’이라고 손가락질하는 김일성보다는 공산당 운동에 일생을 바친 박헌영을 내심 수령으로 옹립하고 싶은 마음이었다. 국내파 당원들의 반대로 공산당 창당 논의가 답보 상태에 빠지자, 김일성은 박헌영에게 면담을 요청했다.

10월 8일 밤부터 이튿날 새벽까지 박헌영과 김일성은 개성 북방 소련군 38경비사령부에서 만났다. 김일성은 “당 중앙의 위치는 해방 지구인 평양에 있어야 한다”고 주장했다. 하지만 일국일당 원칙을 내세운 박헌영은 “서울의 조선공산당 중앙위원회에 북부지도국을 만들고, 김일성 동지가 서울로 와서 당비서 겸 북부지도국장을 하면 어떻겠느냐”고 역제안했다. 회담에 배석한 로마넨코 민정사령관은 “김일성 동지와 같은 생각이다”라며, 김일성의 손을 들어주었다. 결국 회담은 평양에 ‘북조선분국’을 설치하는 것으로 마무리되었다.

오늘날 북한에서 ‘로동당 창당일’로 기념하는 10월 10일 ‘북부 5도당 책임자 및 열성자회의’에서 창설된 공산당의 정식 명칭은 ‘조선공산당 북조선분국’이었다. 하지만 12월 18일 제3차 확대집행위원회에서 그 명칭은 ‘공산당 북조선조직위원회’로 변경되었다. 형식으로라도 서울의 조선공산당 아래에 있지 않겠다는 의지의 표현이었다.

두 번째 방북 때부터 박헌영에게 공산당 수령으로서 예우와 의전은 제공되지 않았다. 오히려 비판과 훈계가 쏟아졌다. 12월 말, 두 번째 방북에서는 “조선공산당의 반탁 결정이 성급했다”고 질타당했고, 1946년 4월 초 세 번째 방북에서는 “연안파가 남조선신민당을 조직하는 데 도움을 주지 않는다”는 핀잔을 들었다. 6월 말, 네 번째 방북에서는 미군정이 조선정판사 사건을 ‘조작’한 것은 그럴 만한 빌미를 제공했기 때문이라는 질책이 쏟아졌다. 일본인들이 지폐를 찍어내던 빌딩을 인수했으면, 인쇄기부터 치워버렸어야 했다는 것이었다.

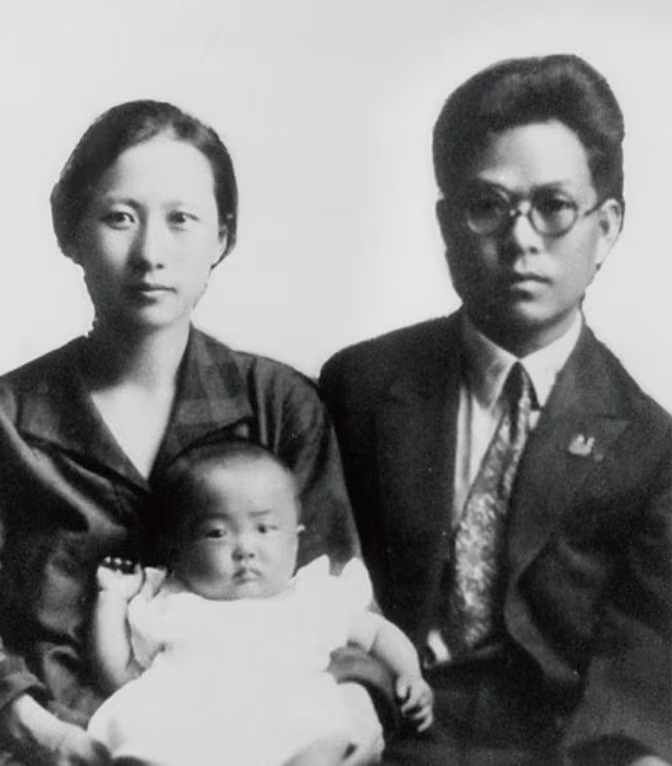

박헌영(오른쪽)과 아내 주세죽, 이들의 딸 박비비안나. 박비비안나는 나중에 소련 국립민속무용학교 교수를 지냈다. /조선일보DB