“맥아더 장군 만세” 울려 퍼진 대한민국 정부 수립 기념식

“맥아더 장군 만세” 울려 퍼진 대한민국 정부 수립 기념식

맥아더 장군 만세 울려 퍼진 대한민국 정부 수립 기념식 아무튼, 주말 전봉관의 해방 거리를 걷다 대한민국 출범과 맥아더의 4시간 방한

www.chosun.com

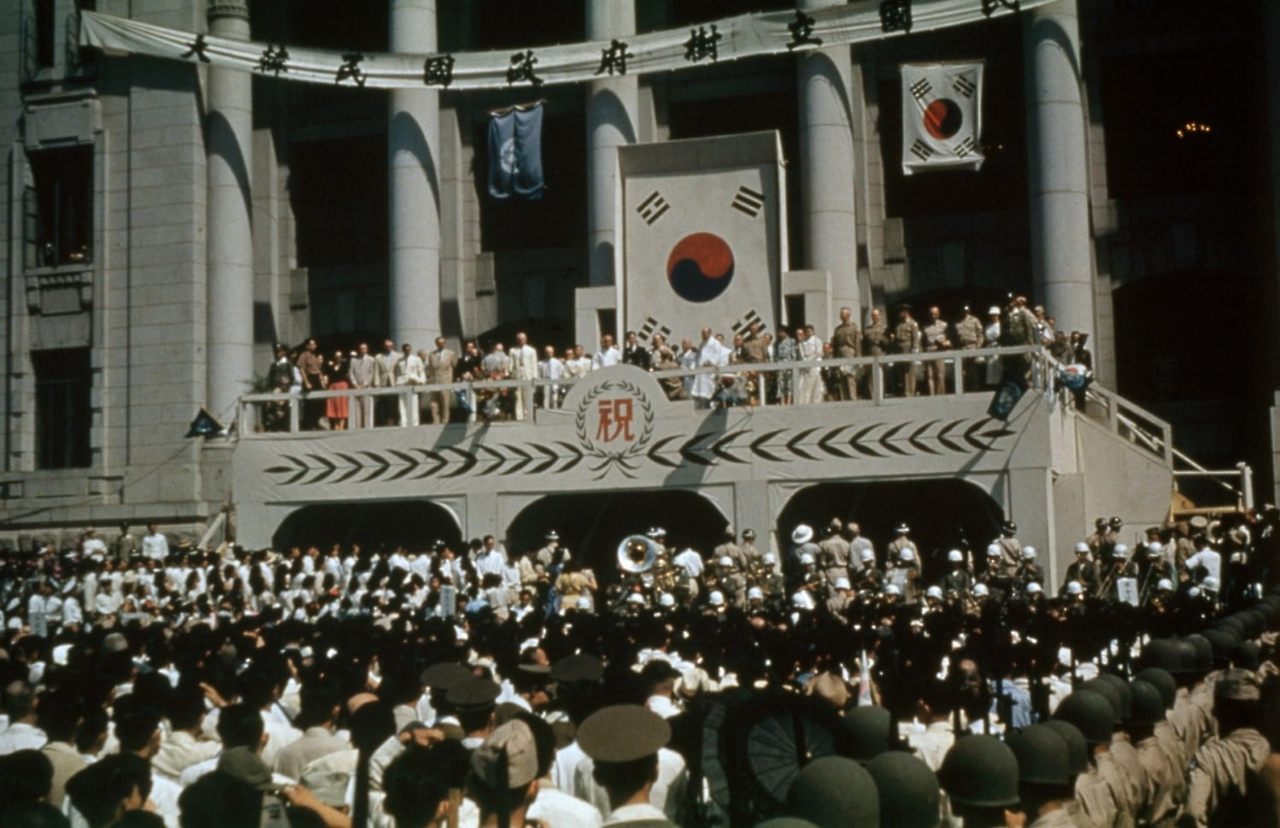

해방 3주년을 맞는 1948년 8월 15일 오전 대한민국 정부가 수립되었음을 대내외에 선포하는 ‘대한민국 정부 수립 국민 축하식’(이하 ‘기념식’)이 거행되었다. 5월 10일 총선거를 실시한 후 건국의 영웅들은 불과 석 달 남짓한 기간에 국회 개원, 헌법 제정, 대통령 선출, 조각(組閣) 등 살인적 일정을 숨 가쁘게 헤쳐 나갔다. 폭염과 폭우가 번갈아 찾아온 여름이었지만, 그날만큼은 하늘도 화창하게 개었고 무더위도 조금 누그러졌다. 축하식이 거행될 중앙청과 그 앞 세종로, 시청, 남대문 일대에는 새벽부터 수십만 축하 인파가 몰려들었다. 가가호호 태극기가 게양되었고, 대로마다 감격에 벅차올라 태극기와 플래카드를 손에 들고 행진하는 학생들의 행렬이 이어졌다. 경성전기에서는 정부 수립 축하 ‘꽃전차’를 운행했다.

그날 오전 이화장을 나선 이승만 대통령은 행사장인 중앙청이 아닌 김포공항으로 향했다. 연합군최고사령부(GHQ) 맥아더 사령관의 방한은 기념식을 나흘 앞둔 11일 이승만 대통령이 초청장을 보내고, 맥아더가 이를 흔쾌히 수용함으로써 성사되었다. 전날까지만 해도 이범석 국무총리가 공항 영접을 맡을 계획이었지만, 기념식을 불과 1시간 앞두고 이승만 대통령 부부는 몸소 공항을 찾았다.

KOREA BECOMES INDEPENDENT NATION General of the Army Douglas MacArthur, Supreme Commander for Allied Powers, (Left) and Dr. Syngman Rhee, Korea's first President, warmly greet one another upon the General's arrival at Kimpo Air Force Base, at the invitation of President Rhee. The General and Mrs. MacArthur made the initial trip to Korea, to view an auspicious occasion which spelled freedom and independence for the first time in over forty years. /NARA

맥아더 부부를 태운 맥아더의 전용기 바탄호는 오전 10시 김포공항에 안착했다. 미군정 사령관 하지의 인도를 받으며 한국 땅에 첫발을 내디딘 맥아더는 이승만 대통령과 악수를 하며 축하 인사를 건넸다. 이승만과 맥아더는 태평양전쟁 기간 맥아더 지휘하에 필리핀 레이테섬 전투에 참전했던 미군 제7사단과 한국 육해군 연합 의장대 사열을 마치고 10시 20분 중앙청으로 출발했다.

미국 군인 명문가의 후예로 웨스트포인트를 수석 졸업한 맥아더는 미국이 제1차 세계대전에 참전한 1년 동안 대령과 준장 계급장을 달고 최전선에서 직접 부대를 지휘해 미국 정부로부터 12개의 훈장, 프랑스 등 연합국 정부로부터 19개의 훈장을 받은 전설적인 전쟁 영웅이었다. 38세에 최연소 준장에 오른 이래 사단장, 소장, 육군사관학교장, 육군참모총장 등 핵심 보직을 최연소 기록으로 완수했다. 미국 자치령 필리핀 정부의 군사 고문 겸 원수로 초빙돼 필리핀 군대 창설에 결정적 역할을 담당했다.

1945년 9월 27일, GHQ를 방문한 히로히토 일왕과 맥아더 사령관이 함께 찍은 사진. 최고급 양복에 정자세로 긴장한 표정의 일왕과 시큰둥한 표정으로 주머니에 손 넣고 비스듬하게 서 있는 맥아더가 대비되는 이 사진은 일본인들에게 전후 일본의 실질적 지배자가 누구인지 일깨워주었다. /위키피디아

태평양전쟁 종전 이후 GHQ 사령관에 임명된 맥아더는 패전 일본인에게 덴노(天皇)와 쇼군(將軍)의 권위를 동시에 지닌 절대적인 존재로 군림했다. 맥아더는 마음만 먹으면 일왕의 기능에 대한 일시 중지, 의회 해산, 정당의 불법화, 공무원 해고 등을 할 수 있었다. 환율도 자신이 정했고, 외국 외교 사절은 일왕이 아니라 그에게 신임장을 제출했다.

일본인들은 전쟁 기간 일왕을 숭배했듯, 맥아더를 종교적 숭배 대상으로 떠받들었다. 맥아더의 선정(善政)에 감사하는 편지와 엽서 44만통을 보냈다. 1948년 미국 대통령 선거 공화당 경선에 맥아더의 이름이 거론되었을 때, 일본인들은 그의 미국 대통령 당선을 한마음으로 기원했다. 맥아더는 크리스마스나 생일도 없이 1주일에 7일을 일했고, 휴가도 가지 않았다. GHQ가 설치된 이후 6·25전쟁이 일어날 때까지 맥아더가 도쿄를 떠난 것은 1946년 7월 4일 마닐라에서 열린 필리핀 독립 선포식과 1948년 8월 15일 서울에서 열린 기념식, 두 번뿐이었다. 두 번 다 저녁이 되기 전에 도쿄로 돌아왔다.

1948년 미국 대통령 선거에서 맥아더의 당선을 기원하는 메시지를 외벽에 광고한 일본순간건축사 사옥. /맥아더 기념관

오전 11시 요란한 사이렌이 울리고, 미군 군용차 수십 대가 중앙청 쪽으로 다가왔다. 얼마 후 맥아더 장군을 태운 군용차 앞뒤를 ‘미군 탱크’ 두 대가 호위하며 식장에 들어섰다. 내외빈과 시민들은 우레와 같은 박수로 환영했다. 이승만 대통령이 맥아더 사령관을 안내해 특설단에 올랐고, 흰 두루마기를 입은 기념식 준비위원장 오세창이 개막을 선언했다. 3·1운동 33인 중 한 사람인 오세창은 85세 고령으로 개회사를 낭독할 기력이 없어 심계원장(審計院長·감사원장) 명제세가 대독했다. 애국가를 제창하는 동안 중앙청 국기 게양대에는 군정 3년 동안 게양되었던 성조기 대신 태극기가 바람에 휘날리며 힘차게 올라갔다.

기념사에서 이승만 대통령은 민주주의, 자유와 책임, 통상과 공업 진흥, 근로자와 기업의 공존, 통일 계획 등 신생 대한민국의 포부를 밝혔다. 맥아더에 대한 감사 인사도 잊지 않았다. “맥아더 사령관은 미군의 영도자일 뿐만 아니라 가혹한 일본의 침략 하에서 유린당한 민족들에게 희망의 상징이었습니다. 용감한 군인이자 정치가 그리고 우리 한국인의 진정한 친우요, 해방자인 맥아더 장군의 이번 방한을 영광스럽게 생각하며 영구히 기념할 것입니다.”

1948년 8월 15일 중앙청 대광장에 열린 대한민국 정부 수립 선포식 모습. ‘대한민국 정부 수립 국민 축하’라는 문구가 적힌 현수막과 유엔기, 태극기로 꾸며진 식장의 모습을 확인할 수 있다. /국가기록원

이어서 이승만이 맥아더를 소개했고, 박수로 환영하는 군중에게 맥아더는 손을 흔들어 답례했다. “정의가 막 피어나려는 순간 한국의 강토가 인위적 장벽과 분할로 무색해진 것이 유감입니다. 그러나 이 장벽은 반드시 제거해야 할 것이요, 또 제거될 것입니다. (…) 여러분의 성업(聖業)에 하나님의 가호가 있을 것을 축원합니다.”

이승만 대통령은 맥아더 장군에게 꽃다발과 기념품을 선사했다. 기념품은 250년 된 청동 향로였다. 맥아더 사령관의 부친 아서 맥아더 장군은 19세기 말 대한제국을 방문했을 때 고종 황제로부터 청동 향로를 하사받았다. 부친으로부터 이를 물려받은 맥아더 사령관은 가보로 아꼈고 전장까지 지니고 다녔다. 하지만 태평양전쟁 때 일본군의 공격을 받아 필리핀 코레히도르섬을 탈출하면서 분실했다. 이러한 사연을 알게 된 이승만은 똑같은 청동 향로를 구해 선물했다. 기념식은 오후 1시 30분 오세창의 선창으로 ‘대한민국 만세’와 ‘맥아더 장군 만세’를 각각 3창하는 것으로 끝이 났다. 축하식이 끝난 후 맥아더는 곧장 도쿄로 돌아갔다. 4시간 남짓한 짧은 방한이었다.

1948년 8월 15일 맥아더 사령관 일행이 대한민국 정부수립 기념식에 참석하기 위해 김포공항에서 중앙청으로 이동하는 모습. 차량 행렬의 맨 앞에 탱크가 보인다. /국사편찬위원회

10월 19일 이승만 대통령은 맥아더가 기념식에 참석해 준 데 대한 답방으로 도쿄를 방문했다. 그날 밤 여수 주둔 제14연대 군인들이 4·3 사건 진압을 위해 제주도로 출항하라는 명령을 거부하고 반란을 일으켰다. 맥아더의 관저에서 하룻밤을 보낸 이승만은 이튿날 서둘러 귀국했다. 배웅하러 하네다공항에 나온 맥아더는 이승만을 포옹하며 “나는 미국 국민을 보호하는 것처럼 한국 국민을 보호할 것이고, 캘리포니아를 지키는 것처럼 한국을 지킬 것”이라 말했다. 2년 뒤 6·25전쟁이 발발하자 실제로 그 ‘약속’을 지켰다.

맥아더가 한국을 두 번째로 방문한 것은 6·25전쟁 발발 나흘 후인 29일이었다. 1951년 4월 트루먼 대통령에게 해임될 때까지 맥아더는 6·25전쟁 기간 총 17회 한국을 방문해 최전선을 누볐다.

<참고 문헌>

손세일, ‘이승만과 김구’, 조선뉴스프레스, 2015

윌리엄 맨체스터, ‘아메리칸 시저’, 미래사, 2007

이상호, ‘이승만과 맥아더 그리고 대한민국 정부 수립’, 정신문화연구 제31-3호, 2008