100년간 사라졌던 클림트의 걸작이 돌아왔다...세계 미술계 들썩 | 한국경제

100년간 사라졌던 클림트의 '걸작'이 돌아왔다...세계 미술계 '들썩'

100년간 사라졌던 클림트의 '걸작'이 돌아왔다...세계 미술계 '들썩', 1897년 그린 '왕자의 초상' 아트페어에 출품 클림트, 빈 분리파 결성한 첫해 그린 작품 "클림트 예술발전의 새로운 단계를 예고

www.hankyung.com

Gustav Klimt, Prince William Nii Nortey Dowuona (1897). © Wienerroither & Kohlbacher‘

황금의 화가’ 구스타프 클림트(1862~1918)의 중요한 예술적 분기점은 1897년이다. 주류 아카데미즘 미술과 결별하고 “각 시대엔 그 시대 예술을, 예술엔 자유를!”이라는 구호와 함께 ‘빈 분리파’라는 새로운 미학을 추구했기 때문이다. 이후 클림트의 그림엔 우아하지만 관능적이고, 매혹적이면서 묘하게 퇴폐적인 분위기가 물든다. 풍요와 향락, 그리고 멸망이 공존했던 세기말 제국의 수도 빈의 모습과 어딘가 닮은 클림트만의 그림이었다.

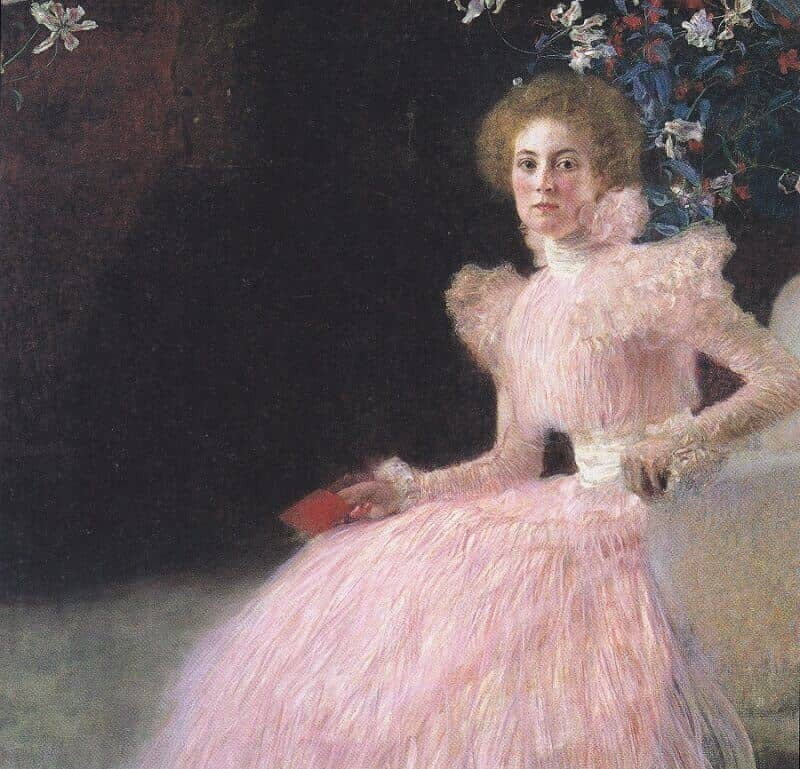

이 시기 클림트 화풍의 변화를 보여주는 첫 작품으론 ‘소냐 닙스의 초상’(1898)이 꼽힌다. 비슷한 시기에 그려진 클림트의 작품 한 점이 최근 세상에 나와 미술계를 뒤흔들고 있다. 네덜란드 마스트리흐트에서 열린 ‘테파프(TEFAF·유럽미술박람회)’ 아트페어에서 공개된 초상화다. ‘윌리엄 니 노르테이 도우오나(William Nii Nortey Dowuona) 왕자의 초상’(이하 왕자의 초상)이란 제목의 그림으로, 1897년 그려진 그림으로 확인됐다. 초상화로 수많은 걸작을 남긴 클림트가 가장 이른 시기에 완성한 작품인 것이다.

구스타프 클림트

.100년 만에 등장한 아프리카 왕자의 초상

25일 아트뉴스 등 해외 미술전문 매체에 따르면 지난 15일부터 닷새간 열린 테파프 아트페어에 클림트의 초상화 작품인 ‘왕자의 초상’이 출품됐다. 오스트리아 빈에 위치한 갤러리인 비너로이터&콜바허 갤러리(Wienerroither & Kohlbacher·W&K) 부스에 걸린 이 작품엔 1500만 유로(약 240억 원)의 가격표가 붙었다. 판매 여부는 확인되지 않았다.

60㎝ 높이의 다소 작은 작품 크기에 오염, 훼손이 상당한데도 높은 가격이 책정됐다. 가치가 남다르단 평가에서다. 오스트리아 벨베데레 미술관이 클림트의 명작 ‘키스’(1908)에 영구반출 금지 딱지를 붙이는 등 19~20세기 최고 예술가 중 한 명으로 꼽히는 클림트의 그림은 부르는 게 값이다. 클림트의 마지막 초상화로 알려진 ‘부채를 든 여인’이 2023년 영국 런던 소더비 경매에서 8330만 파운드(당시 약 1413억 원)에 낙찰된 게 대표적이다.

왕자의 초상이 보다 특별한 점은 거의 100년 만에 모습을 드러낸 유실 초상화란 데 있다. 이 작품은 1930년대 이후 사라졌던 것으로 여겨져 왔다. W&K에 따르면 이 작품은 1923년 클림트의 유산을 놓고 진행한 경매에서 판매된 후 1928년 에르네스티네 클라인 부부가 전시에 대여한 것을 끝으로 기록이 없다. 유대인이었던 부부가 나치 독일이 빈을 점령하기 직전 피신한 이후 작품의 행방도 묘연해진 것. 한때 미대 입시생으로 자신만의 미학을 가지고 있었던 아돌프 히틀러는 클림트의 그림을 퇴폐미술로 낙인찍었던 만큼, 다른 작품들처럼 왕자의 초상도 불태워졌을 것이란 추측이 나왔던 이유다.

소냐 닙스의 초상. 벨베데레 미술관

클림트 예술의 첫 단추

왕자의 초상이 특별한 또 다른 이유는 작품의 내재적인 가치에 있다. 이 작품이 클림트가 빈 분리파를 결성한 첫해에 제작됐단 점에서다. ‘디오니소스 제단’(1886)이란 작품으로 황제상까지 거머쥘 만큼 화단에서 인정받았던 클림트는 시대를 선도하긴커녕 변화도 뒤따르지 못하는 예술에 염증을 느꼈다. 클림트는 인상주의와 표현주의 등 당대 떠오르던 경향을 받아들이면서 장식적인 아름다움을 추구했는데, 이 작품에서 이런 태도가 나타난다.

이를 보여주는 가장 단적인 예가 작품 배경에 있는 꽃이다. 클림트가 추구한 우아한 장식미를 집약적으로 보여주는 것으로, 실제로 ‘소냐 닙스의 초상’에서도 어두운 고동색 뒷배경에 꽃이 등장한다. 이후 클림트의 그림은 1900년대 들어 ‘에밀리 플뢰게의 초상’(1902)나 ‘유디트 I’(1901)처럼 화려하게 만개한다. 왕자의 초상에 나오는 다소 소극적인 꽃은 이런 클림트 장식미의 시발점이 되는 셈이다.

뉴욕타임스에 따르면 클림트 연구자로 갤러리와 함께 작품의 진품 여부를 확인한 미술사학자 알프레드 바이딩어는 “이 작품은 클림트 예술 발전의 새로운 단계를 예고한 작품”이라며 “특히 배경에 사용된 상징적인 꽃 모티프는 이후 그의 초상화에서 일관되게 발전하는 핵심적인 양식 요소가 된다”고 밝혔다.

아델레 블로흐 바우어의 초상. 위키피디아

20세기 식민주의부터 소유권 문제까지

클림트가 여성을 그린 초상화로 유명했단 점을 고려하면 그림을 그리게 된 배경도 흥미를 유발한다. 당대 초상화의 주인공으론 어울리지 않는 흑인 남성이란 점에서다. 사실 이 작품은 당대 유럽 제국주의적 분위기가 담겨있다. W&K 갤러리에 따르면 클림트는 1897년 빈에서 열린 ‘폴커샤우(Völkerschau)’ 전시에서 이 작품을 그렸다.

폴커샤우는 유럽의 백인이 아닌 다양한 지역에 거주하는 민족을 보여주는 전시였다. 그림이나 문헌 등으로 설명하는 게 아니라 사람을 직접 보여주는 인종전시로. 당대 윤리의식이 지금과는 거리가 멀었음을 시사한다. 바이딩어 연구에 따르면 가나 지역의 도우오나 왕자 부족이 소개됐다. 클림트는 이때 의뢰를 받아 그림을 그렸고, 의뢰인이 그림을 인수하지 않아 최종적으로 작품을 소장하고 있었을 것으로 추정된다.

클림트가 두 차례 전쟁으로 작품이 유실되며 소유권 분쟁이 잦은 작가란 점에서 소유권 문제도 이 작품에 숨겨진 함의 중 하나다. 클림트의 걸작으로 평가받는 ‘아델레 블로흐 바우어의 초상’(1907)은 나치에 강탈당한 원소유주의 유족이 국가를 상대로 한 8년간의 소송 끝에 2006년 반환받기도 했다. 갤러리에 따르면 이 작품의 수집가인 소유주와 클라인 부부의 후손이 반환을 합의하고, 오스트리아 당국으로부터 공식 수출 허가를 받아 출품될 수 있었다.

'해외 미술 > 서양 미술사' 카테고리의 다른 글

| 고통 속에서 아름다움을 남긴 화가 (2) | 2024.12.03 |

|---|---|

| 수배에 쫓긴 바로크 회화 거장… '어둠 속 빛' 그림 유행시켜 카라바조가 남긴 작품들 (5) | 2024.12.02 |

| 세 대륙에 있는 구겐하임미술관… 超국가적 연결이 '우리 힘'입니다.....웨스터만 구겐하임미술관장, 뉴욕 등 총 4곳 미술관 총괄 (12) | 2024.11.01 |

| 비닐봉지 담겨 버스정류장 구르던 그림 한 점, 308억에 팔렸다 (12) | 2024.10.11 |

| '왕의 조각가'가 된 스페인 여성 (5) | 2024.10.01 |