2019-08-23 22:38:01

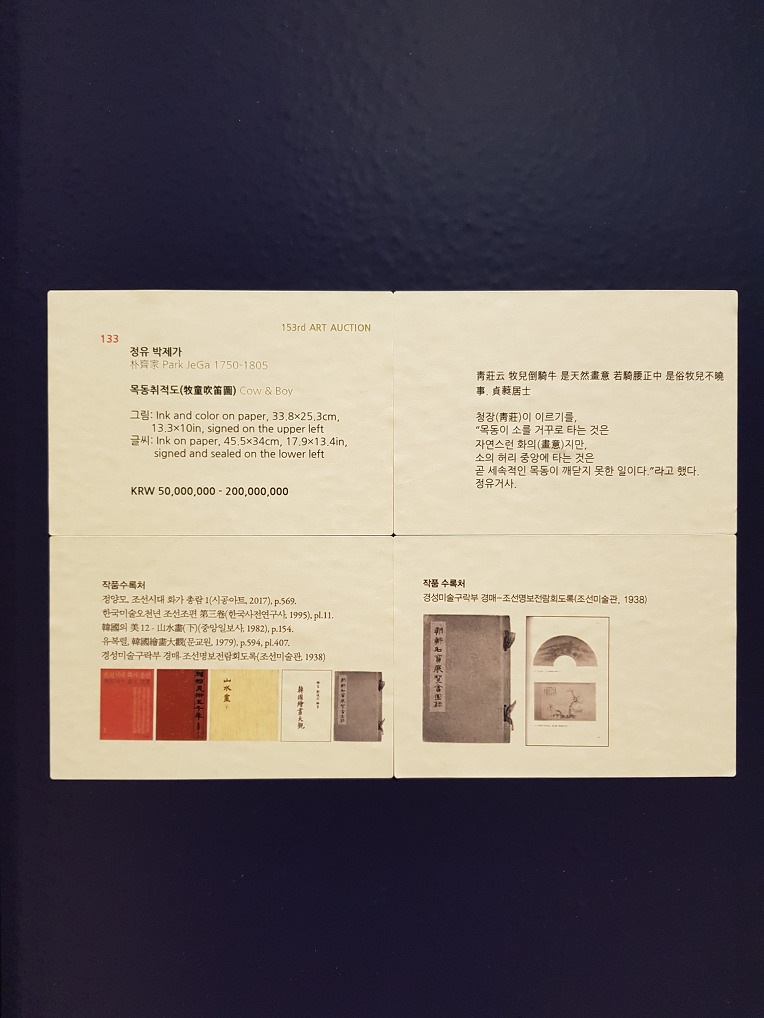

LITERATURE

정양모, 조선시대 화가 총람 1(시공아트, 2017), p.569.

한국미술오천년 조선조편 第三卷(한국사전연구사, 1995), pl.11.

韓國의 美 12 - 山水畵(下)(중앙일보사, 1982), p.154.

유복렬, 韓國繪畵大觀(문교원, 1979), p.594, pl.407.

경성미술구락부 경매-조선명보전람회도록(조선미술관, 1938)

작품설명

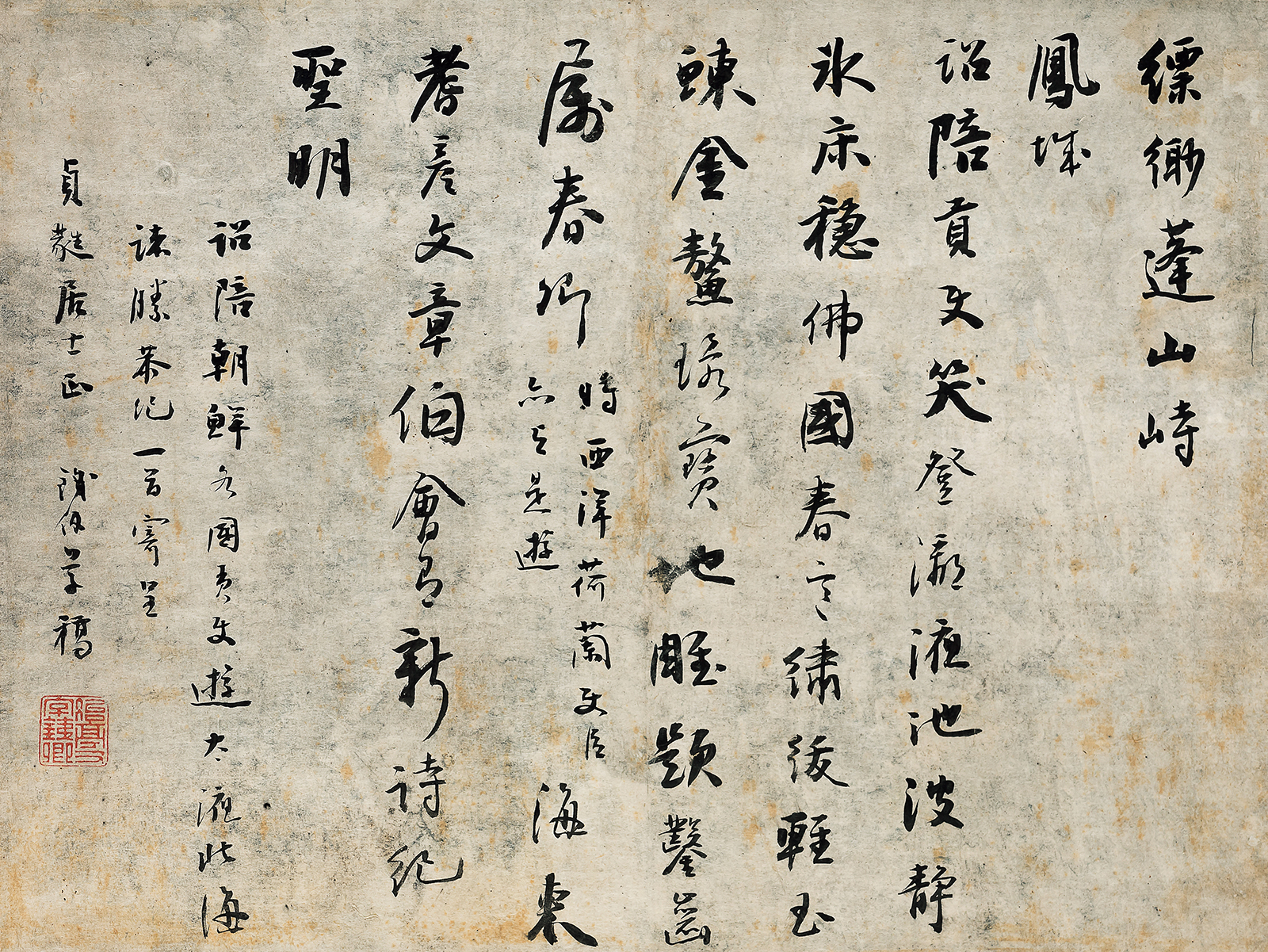

글은 청대 서예가 철보鐵保, 1752-1824가 당시 사행단의 일원으로 북경을 방문한 박제가에게 써 준 칠언율시다.

縹緲蓬山峙鳳城 詔陪貢使笑登瀛 아려한 봉래산에 봉성연경이 드높거니 공사 모시고 영주각에 올랐네.

液池波靜氷床穩 佛國春寒繡紱輕 태액지 물결 잦아 빙상 안온하고 불국 봄 추위에 수불이 가볍네.

玉鯟金鰲環寶池 雕題鑿齒屬春卿 옥 물고기 황금 자라 보물 연못 두르고 조제와 착치는 춘경에게 맡겼네.

時西洋荷蘭使臣亦有是遊 당시 서양의 네덜란드 사신도 이 유람에 함께 했다.

海東耆彦文章伯 會有新詩紀聖明 해동의 명사는 문장에 뛰어나 성명을 예찬할 새 시를 남기리라.

詔陪朝鮮各國貢使 遊太液北海諸勝 조선 등 각 국 공사를 모시고 태액지, 북해 등지를 유람하며

恭紀一首 寄呈貞蕤居士正 鐵保 草稿 시 한 수를 지어 정유거사께 올림.

철보 초고.

단원 화풍의 붐을 이끈박제가의 회화세계와"목동취적도"이태호명지대학교 초빙교수, 서울산수연구소장

세상에 처음 내민 1790년경 그림 "목동취적도"

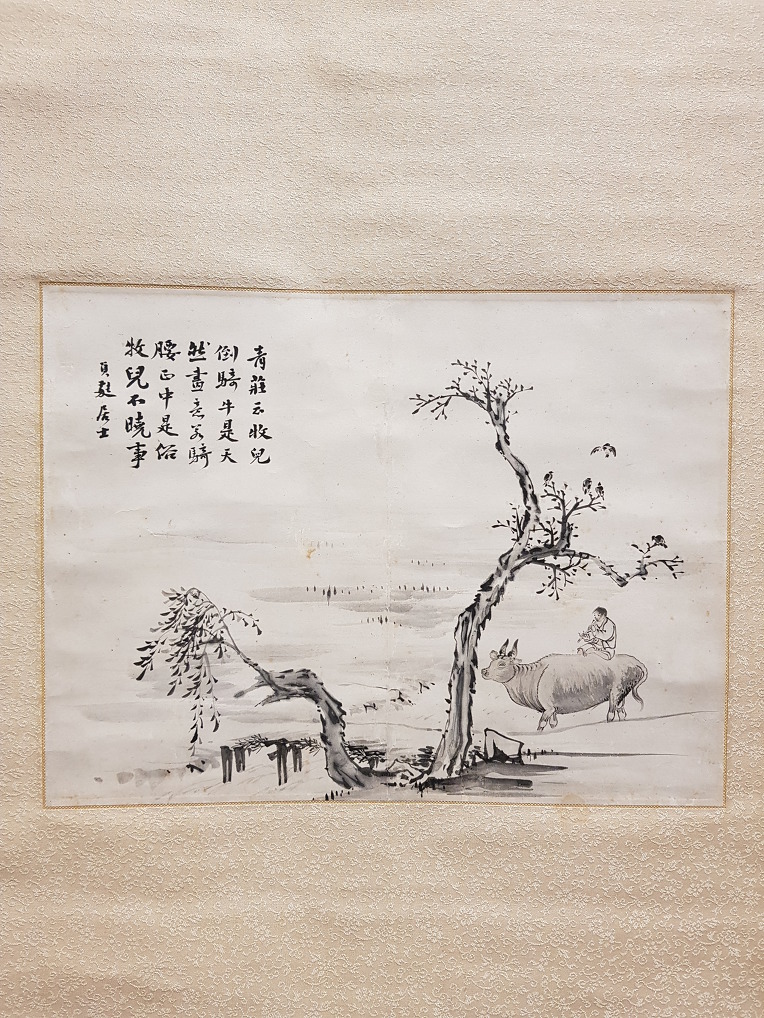

열 살쯤 보이는 더벅머리 동자가 어미소 등에 걸터앉아 피리를 분다. 그림 제목을 "목동취적도"라 달아 본다. 글쎄 목동은 건방 떤 자세인데, 또 반가좌로미륵반가사유상의 앉은 자세와도 비슷하다. 소년의 연주가 제법 가락을 탄 듯소리를 듣는 소의 표정이 흥겹다. 양 갈래로 갈라진 버드나무 아래를 지나며개울을 건너기 직전이다. 나무다리를 비켜 있으니 개울에 직접 네 다리를 모두 적시고 건널 모양이다.언뜻 화면에 눈길이 스치면, 영락없는 단원 김홍도 그림답다. 버들가지와 버들잎들의 모습, 소와 목동의 묘사법이 유난히 단원식 필법이다.

그런 데다 근경의 짙은 농묵과 먼 들의 옅은 담묵, 그 농담을 실어낸 붓질의 감흥, 풍경과 목동의 간결한 구성, 황소와 목동의 피부감을 살짝 얹은 담채, 왼쪽 여백에 줄맞춰 쓴 화제 글 등 명품의 격조를 풍긴다. 화제 글은 정유 박제가貞蕤 朴齊家,1750-1805의 행서체 필치이다. 단원 작품에 박제가가 화제를 썼다고 주장하는이가 있을 정도란다. 이해가 갈만하다.그런데 단원 그림으로 정하기엔 수묵 그림과 글씨가 한 리듬으로 어울려 있어,그림은 화제를 쓴 ‘정유거사貞蕤居士’ 솜씨가 거의 틀림없다. 5자씩 5줄 행서체화제는 아래와 같다.

당대 실학자로 박제가와 쌍벽으로 절친이던 청장관 이덕무靑莊館 李德懋, 1745-1793가 그림 보며 한 이야기를 빗대어 피력했다.靑莊云 牧兒倒騎牛 是天然畫意 若騎腰正中 是俗牧兒不曉事. 貞蕤居士청장靑莊이 이르기를, “목동이 소를 거꾸로 타는 것은 자연스런 화의畫意지만,소의 허리 중앙에 타는 것은 곧 세속적인 목동이 깨닫지 못한 일이다.”라고 했다. 정유거사.단원을 배운 박제가의 화첩 그림박제가의 "목동취적도牧童吹笛圖"는 일제강점기 경매 도록에 유명 수장가로 꼽히던, 한상억韓相億, 1898-1949의 소장품으로 나온 적이 있다. (朝鮮美術, 『朝鮮名寶展覽會圖錄-書畫編』, 1938) 이후 줄곧 도판으로만 전해지며 유명해진 그림이다. (유복렬, 『한국회화대관』, 문교원, 1979.) 나는 이 그림과 유사한 종이에 거의 같은 크기의 박제가 화첩을 발굴해 2003년 조선 서화 기획전에 선보인 바 있다. (이태호, 「박제가 화첩」 도판해설, 유홍준·이태호, 『유희삼매』 선비의 예술과 선비취미. 학고재, 2003.)이 화첩은 박제가의 서화 예술적 수준을 가늠하고 단원화풍을 따른 "의암관수도倚岩觀水圖" "산수도" "어락도魚樂圖" "야치도埜雉圖" 네 점의 그림과 한 점의 행서行書 "야치도 제시埜雉圖 題詩"로 꾸며져 있다. 이번 옥션에 출품된 "목동취적도牧童吹笛圖"도 필치는 약간씩 다르지만, 이 화첩에서 분리된 게 아닌가싶을 정도이다.

거의 같은 크기에 질 좋은 중국화선지인 점이 그렇다."야치도 제시" 행서는 표암의 서풍인 듯하면서도 분방한 힘의 개성미가 돋보인다. 특히 이 화첩의 "야치도 제시"를 1798년 5월 22일에 썼다는 기록으로 미루어 볼 때, 화첩의 다른 작품들도 그 무렵에 그렸으리라 추정해 본다. 필묵 구사력이 부분부분 어눌한 이 화첩 그림에 대해, 나는 『유희삼매』 기획전에서‘맑고 활달한 서화풍을 보면, 남의 그림을 참고로 그려보면서 부담 없이 즐겼던 대학자다운 박제가의 여유와 견실한 인간미가 읽힌다.’라고 평가했다. (이태호, 「박제가 화첩」 도판 해설, 유홍준·이태호, 『유희삼매』 선비의 예술과 선비취미. 학고재, 2003.) 본격 문인화가로 진출하지 못하고, 50대 중반에 세상을떠난 게 못내 아쉽다.노장사상과 선불교 그림으로 강퍅한 세상을 견디며한편 이 "야치도 제시"의 말미에 ‘정유 이은貞蕤 吏隱’이라 쓴 점이 주목된다. 아호 아래 붙여 쓴 ‘吏隱’은 ‘부득이 관에 몸담고 있으나 마음은 은둔처에 있는,혹은 하급관료임을 감추려는 의도가 깔린’ 의미이다. 낮은 벼슬살이에서 은일을 그리던, 박제가 자신의 상념을 드러낸 표현이다. 잘 알다시피 박제가는 양반가 서자로 유득공, 이덕무, 서이수 등과 정조正朝 시절 규장각 검서관檢書官으로 유명했다.

부여현감, 오위장, 영평현령 등을 역임했다. 이 과정에서 상급자의 갑질이나 상하급 관리들의 이간질과 질투를 받았고, 박제가 자신도 지방관 시절 경솔했다는 평을 들을 정도로 관료 생활이 평탄치 않았다. (『日省錄』)1798년이면, 그 소용돌이가 한참 때였다. 정조 사후 말년에는 사돈의 흉서사건에 연유되어 종성鍾城으로 유배 다녀온 뒤 바로 세상을 떠났다.‘吏隱’이란 표현은 그런저런 세속의 삶을 이겨내는 방편으로, 박제가가 그림을그렸음을 시사하는 대목이기도 하다. 박제가 작품들의 내용이나 화제에 나타난 결이 노장사상이어서 더욱 그렇다.이리 보면, 여기에 내민" 목동취적도"도 예사로운 주제가 아니다. 선종 불교의‘십우도十牛圖’ 한 도상을 떠오르게 한다. ‘십우도’는 “한 소년이 소를 구하러 산중을 헤매다尋牛 소를 만났고, 야생의 소를 길들여 귀가했다가 홀로 남아 깨달음을 얻고, 선승이 되어 다시 저잣거리로 세상을 밝히려 내려간다”라는 득도 과정의 열 장면이다.박제가의 "목동취적도"는 ‘십우도’의 여섯 번째 도상으로, 소를 완연히 길들여이를 타고 집으로 돌아간다는 ‘기우귀가騎牛歸家’와 비슷하다. 그림의 소를 탄피리 부는 아이가 미륵반가사유상 닮은 자세인 것도 그 까닭이지 않을까 싶다. 노장사상은 물론 선불교禪佛敎 그림으로, 강퍅한 세상을 견디며 이상을 꿈꾸던 박제가의 심상을 읽게 하는 소재이다.

이는 박제가가 추구했던 상공업중흥이나 사회개혁 주장과 거리가 있다. 하지만 대학자로서 권위보다 여기餘技의 소담한 솜씨와 더불어, 박제가의 사람다운 솔직함이 편하게 스며있어 좋다."목동취적도"는 그림의 내용상 단원의 무르익고 세련된 필치보다 이제 막 붓을 익힌 박제가의 솜씨여서 더 잘 어울린다. 타고난 기량을 감추지 않은, 박제가가 추구했던 선미禪味의 경지와 자연스레 맞닿아 있다는 생각도 들기 때문이다. 필묵이 살짝 부족한 편인 게 박제가 다운 삶과 감성을 드러낸 매력이자,이 그림의 감상 포인트이다. 그리고 ‘청장이 이르기를靑莊云’이라 시작한 글을청장관 이덕무가 살아 있을 적에 쓴 것으로 짐작하면, "목동취적도"는 화첩 그림 1798년경보다 5년 이상 이른 1793년 이전에 그렸을 것이다. 단원 화풍을따른 가장 이른 시기의 방작倣作이라 할 수 있겠다.19세기 단원 화풍의 붐을 선도한, 박제가"목동취적도"를 비롯한 박제가의 그림들은 전체적으로 당대 화단의 총수로꼽히던 강세황보다 회화적 견실함을 보여준다.

강세황은 단원의 스승 격이었지만, 박제가는 직접 단원에게 필묵법을 배웠을 터이다. 단원과 박제가는 동시대인으로 박제가가 5년 뒤에 태어났고, 비슷한 신분과 처지에서 정조 시절의학문과 예술문화를 융성시킨 주역들이다. 또 어진화사와 검서관으로 정조의눈에 든 두 사람이었다. 단원이 이덕무 부친의 칠순 잔치1788년 4월에 초대받아장수의 상징인 수성노인이나 사군자를 그려준 이벤트는 장안의 화젯거리였고, 단원은 박제가와 막역한 이덕무 외에도 이한진, 성대중 등 연암 박지원燕巖朴趾源, 1737-1805 일파 인사들과 도타운 관계를 유지했다."목동취적도"처럼 단원에게 직접 배운 듯한, 박제가의 작품들은 회화사적 위상을 새롭게 재평가하게 한다. 김홍도 이후의 19세기 화단은 도화서 화원뿐만 아니라 문인화가들마저 단원 김홍도를 배웠다. 단원은 어진화사로 대상을명징하게 그려낼 밝은 눈의 소유자였다.

대상의 존재감이 화면에 생동하는 리얼리티의 정신성, 곧 신사神似를 구현했다. 인물초상, 신선도와 불화, 산수, 꽃과 새, 호랑이나 말 같은 덩치 큰 동물부터 미세한 풀벌레 그림까지 거침이 없었다. 출중한 묘사력이 우뚝했다. 이런 단원 화법 익히기는 조선에서 화가 되기의 시작으로, 조선 그림이 조선 그림인 정체성을 조성했던 셈이다. 박제가는한국회화의 고전古典으로 단원 양식을 붐-엎 시킨, 선도先導 리더로 꼽을 만하다.

작품 수록처

정유 박제가, 산수도, 개인 소장

정유 박제가, 어락도, 개인 소장

경성미술구락부 경매-조선명보전람회도록(조선미술관, 1938)

참고도판

정유 박제가, 야치도, 개인 소장

정유 박제가, 야치도 제시, 개인 소장

'한국 미술 > 한국 고미술' 카테고리의 다른 글

| 백자불상 白磁佛像-4.5☓2.7☓6.6(h)cm -JoSeon Period (1) | 2022.11.20 |

|---|---|

| 백자청화고사인물문필통 白磁靑畵故事人物文筆筒-11.5☓13.2(h)cm -JoSeon Period (0) | 2022.11.20 |

| 청자음각연화당초문표형병 靑磁陰刻蓮花唐草文瓢形甁 . 12세기 . 17.5×38.9(h)cm (1) | 2022.11.20 |

| 백자청화운룡문병 白磁靑畵雲龍文甁 - 16.0☓28.5(h)cm (0) | 2022.11.19 |

| 분청사기인화문호 (粉靑沙器印花文壺) - 30.0☓32.8(h)cm (0) | 2022.11.19 |